- Ver todos los productos

- partidos y elecciones

- Estudios y reflexiones (en coedición con Editorial Lilmod)

- COLOMBO ARIEL H.

- MARX KARL

- CABELLO ROXANA

- COSSE ISABELLA

- FELLITI KARINA

- MANZANO VALERIA

- GARAVAGLIA JUAN CARLOS

- RUSSO JUAN (EDITOR)

- TRAVERSO ENZO

- SERVELLI MARTIN

- JOBART FABIEN

- BISSO ANDRES

- SCHLUCHTER WOLFGANG

- DIEZ TETAMANTI JUAN MANUEL

- ENTEL ALICIA

- FERRERO PAULA VERONICA

- SCHWARZBOCK SILVIA

- DEPETRIS CHAUVIN IRENE

- TACCETA NATALIA

- SUSCA VINCENZO

- TACCETTA NATALIA

- GRACIANO OSVALDO

- GUTIERREZ TALIA

- IERARDO ESTEBAN

- ROGGERONE SANTIAGO

- RUSSO JUAN

- RIVERA SILVIA

- PIÑEIRO IÑIGUEZ CARLOS

- BLANCO JAVIER

- PARENTE DIEGO Y OTROS

- ESCOBAR OHMSTEDE ANTONIO

- MATURO GRACIELA

- BOURDIEU PIERRE

- LUHMAN NIKLAS

- BARRA RUATTA ABELARDO

- LEVIS DIEGO

- BAUER CARLOS FRANCISCO

- MONTERO ANA SOLEDAD

- GRAFF ZIVIN ERIN

- CHAMI PABLO

- CARZOLIO MARIA INES

- FERNANDEZ PRIETO ROSA

- GARCIA SEBASTIANI MARCELA

- GRIMSON ALEJANDRO Y OTROS

- LE BRETON DAVID

- MOLEDO FERNANDO

- AMOSSY RUTH

- VAZQUEZ BLANCO JUAN Y OTROS

- CONSEJO DE DECANOS

- PEREZ PILAR

- MAGARIÑOS CARLOS

- FLORES ROBERTO DANTE

- ALVAREZ CARLOS CHACHO

- CAMOU ANTONIO

- TORTTI MARIA CRISTINA

- BECCARIA LUIS

- GOEBEL MICHAEL

- NARODOWSKI MARIANO

- VICENTE MARTIN

- LOPEZ CANTERA MERCEDES

- LLOYD GEOFFREY

- WELP YANINA

- SERDULT UWE

- WALTON ROBERTO

- LUTEREAU LUCIANO

- SUN TSE

- WAGNER RICHARD

- NANCY JEAN-LUC

- BUCCELLATO MARCOS

- BAUDELAIRE CHARLES

- CACCIARI MASSIMO

- DONA MASSIMO

- ORLER JOSE

- RAZE DE GASCON ESTER

- ACHA OMAR

- QUIROGA NICOLAS

- BURELLO MARCELO

- TAUB EMMANUEL

- THWAITES REY MABEL

- TRONTI MARIO

- FARRAN ROQUE

- BOSTEELS BRUNO

- FORNERO EDGARDO

- L´HEUILLET HELENE

- ODDONE ADOLFO

- VALLE MARIA YTATI

- PINEDA ESTHER

- PALMA CASTRO ALEJKANDRO

- RAMIREZ OLIVARES ALICIA

- CARUSO MARCELO

- BISANG ROBERTO Y OTROS

- PRADO FABRICIO

- DE LA FUENTE ARIEL

- BOURDIEUR PIERRE

- GAMBAROTTA EMILIANO

- SOARES LUIZ EDUARDO

- BROWN JONATHAN

- GRABBE CHRISTIAN DIETRICH

- ALABART MONICA

- FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA

- FREDERIC SABINA

- BURKUN MARIO

- VITELLI GUILLERMO

- MAVRAKIS NICOLAS

- IDEL MOSHE

- RODRIGUEZ MARIA

- DI VIRGILIO MARIA

- OUBIÑA DAVID

- MAGNANI ESTEBAN

- DE VINCENZI ARIANA

- GUTIERREZ EDGARDO (Compilador)

- GELMAN JORGE

- WILLIAMS RAYMOND

- ARONSKIND RICARDO

- VOMMARO GABRIEL

- GROSS SIBONA ENRIQUE

- FINCHELSTEIN FEDERICO

- ALONSO GUILLERMO

- VERCELLONE CARLO

- BRODEUR JEAN PAUL

- PLOT MARTIN

- ROUSSEAU JEAN JACQUES

- PAIVA VERONICA

- ZAMORA ROMINA

- O'DONNELL GUILLERMO

- DUPRAT AGUSTINA

- BUCHBINDER PABLO

- PINTO VALLEJOS JULIO

- MIGUEL HERNAN

- SUCASAS ALBERTO

- OLLIER MARIA MATILDE

- TORRES RIVAS EDELBERTO

- URFALINO PHILIPPE

- VICH VICTOR

- PALMA HECTOR

- PINHEIRO GUIMARAES

- SEL SUSANA (EDITORA)

- KRIGER CLARA

- VELIZ MARIANO (Compilador)

- CHERESKY ISIDORO

- BALIBAR ETIENNE

- PORTES ALEJANDRO

- ROBERTS BRYAN

- GRIMSON ALEJANDRO

- LETTIERI ALBERTO

- FORTUNATO NORBERTO

- VUOTTO MIRTA

- ALPHERSON MARCOS

- CUCHETTI HUMBERTO

- ESTRADA JUAN H.

- CAMPOS SALVATIERRA VALERIA

- CANEVARO SANTIAGO

- CASAS MATIAS EMILIANO

- SCIALABBA ALEJANDRA

- BADIOU ALAIN

- CUCATTO MARIANA

- LEFORT CLAUDE

- BOHOSLAVSKY ERNESTO

- MINK LOUIS O.

- GARCIA LUIS IGNACIO

- De Marinis pablo

- LOBATO MIRTA (Editora)

- MARTOCCI FEDERICO

- BOSSO CRISTINA (comp)

- PALTI ELIAS

- POLO BONILLA RAFAEL

- MITCHELL MARGARET

- CASEY JOHN

- LIBANO JUAN BAUTISTA

- KRMPOTIC CLAUDIA

- GRIMSON ALEJAMDRO

- PEREYRA SEBASTIAN

- KAP MIRIAM

- KOVACIC VERONICA

- CARLI ALBERTO

- KENNEL BEATRIZ

- CONSTANTE LILIANA

- GIL MONTERO RAQUEL

- FIGUEROA DREHER SILVANA

- VIDAL NATALIA

- HESSE MARY

- ARBIB MICHAEL

- ROCK DAVID

- GODOY ORELLANA MILTON

- BARASH JEFFREY

- STRAUSS SCOTT

- TARANTO ROXANA

- DELICH FRANCISCO

- MANNING PETER K

- DONATO VICENTE

- BARBERO MARIA INES

- SEGATO RITA LAURA

- O´DONNELL GUILLERMO

- BOLAÑO CESAR Y OTROS

- SAINT-EVREMOND CHARLES DE

- TELL. SONIA

- TULLIO ALEJANDRO

- PAGE JOANNA

- TOPUZIAN MARCELO

- AKCAM TANER

- HUSSERL EDMUND

- NUDLER OSCAR (COORD)

- CINGOLANI GASTON

- FERNANDEZ MARIANO

- CARPANI RICARDO

- BOHRER KARL-HEINZ

- MUNDO DANIEL

- SEGATO RITA

- ALVAREZ HUWILER LAURA

- BONNET ALBERTO

- ROJAS EDUARDO

- CUESTA MICAELA

- MARTYNIUK CLAUDIO

- MORADO MARA

- KLEIN IRENE Y OTROS

- COMOLLI JEAN-LOUIS

- SUSANA MALDONADO

- FUENTES SEBASTIAN

- CACHORRO GABRIEL

- DE LIBERA ALAIN

- DEI DANIEL

- COLOMBO ARIEL

- GIRBAL NOEMI

- MENDONCA SONIA

- MARION JEAN-LUC

- GARCIA BELSUNCE EDUARDO

- PINEDA ESTHER G

- AIZICZON FERNANDO

- MUROLO LEONARDO

- DEL PIZZO IGNACIO

- CARBALLO CRITINA TERESA

- RINCON OMAR (Editor)

- SAFATLE VLADIMIR

- PRUNIER GERARD

- DITTLER MARIA TERESA

- BORUCKI ALEX

- HUBERMAN HUGO

- REATI FERNANDO

- CANNAVACCIUOLO MARGHERITA

- LEVEY CARA

- OZAROW DANIEL

- WYLDE CHRISTOPHER

- WYCZYLIER GABRIELA

- SIMMEL GEORG

- MASSA SERGIO

- FERNANDEZ PASTOR MIGUEL

- BULLRICH JUAN

- REARTE JUAN

- SOLE MARIA JIMENA

- SARAVI GONZALO (EDITOR)

- KOHLBERG LAWRENCE

- BARRAL MARIA ELENA

- PAZ JORGE

- CAPUTO JOHN D

- MATEO LUZ MARINA

- CARRIZO RITA

- BERBEGLIA CARLOS ENRIQUE

- DERRIDA JACQUES

- CAPUTO JOHN

- IRIARTE IGNACIO

- OLIVERA GASTON

- VEGA MILONE SANTIAGO

- PATTON PAUL

- SCHVARTZMAN AMERICO

- O DONNELL GUILLERMO

- RENFER IRENE

- LISSIDINI ALICIA

- ZOVATTO DANIEL

- SORJ BERNARDO

- CARDON DOMINIQUE

- CHUN SEBASTIAN

- URBINATI NADIA

- LEIRAS SANTIAGO

- AGAMBEN Y OTROS

- DELLA PORTA DONATELLA

- ANDERSON LESLIE

- CAVALLERO CONSTANZA

- BENTOUHAMI-MOLINO HOURYA

- LEVORATTI ALEJO

- GIUSTINIANI RUBEN

- GONZALEZ DIEGO

- STRAUSS LEO

- MONTERO JULIO

- GARRETA LECLERC MARIANO

- BEARDSWORTH RICHARD

- MOUFFE CHANTAL

- AVRITZER LEONARDO

- YOUNG IRIS MARION

- MENDEZ LAURA Y OTROS

- BHADURI AMIT

- ALVAREZ CARLOS "CHACHO"

- CAMPOS MARIANO NICOLAS

- KLACHKO PAULA

- ARKONADA KATU

- ALBERTI GIORGIO

- JAITE DANIELA

- MOYANO DANIEL

- CORTINA ROY

- PATEMAN CAROLE

- BENSAID DANIEL

- BURCHARDT HANS JURGEN

- GROISMAN FERNANDO

- RANCIERE JACQUES

- GALFIORE MARIA VERONICA

- JUAREZ ESTABEN

- FRANK ANA

- CARBALLO CARLOS (Coordinador)

- AGUILA GABRIELA

- CAVIGLIA MARIANA

- ARIAS BUCCIARELLI MARIO

- HEGEL GEORGE

- BATTISTINI OSVALDO

- FENTON NATALIE

- VIALE LISANDRO

- EMILIOZZI SERGIO Y OTROS

- GOMEZ PIPERNO ADRIANA

- ROJAS MIX MIGUEL

- DESCARTES RENE

- CALELLO HUGO

- LEIBNITZ GOTTFRIED WILHELM

- MOIRAND SOPHIE

- SCHARAGRODSKY PABLO

- BAQUERO RICARDO

- PORRO SILVIA

- LEDESMA MARIA

- NIETO MARIA LAURA

- O`DONNELL GUILLERMO

- AMEIGEIRAS ALDO

- JURE ELISA

- GUTIERREZ MARTINEZ DANIEL

- FELITTI KARINA

- MARTINEZ LUCIANA

- ESCOBAR NEGRI MATILDE BELEN

- WINER SONIA

- BRAILOVSKY DANIEL

- SCHOPENHAUER ARTHUR

- FERNANDES FLORESTAN

- LEMKIN RAPHAEL

- CIMADEVILLA GUSTAVO

- ESCOLAR DIEGO

- BURAWOY MICHAEL

- ROBBA ALEJANDRO Y OTROS

- BECERRA MARTIN

- MASTRINI GUILLERMO

- DI PACE MARIA (Directora)

- GRANA ROBERTO

- NAESS ARNE

- BRUNI LUIGINO

- ZAMAGNI STEFANO

- ROSSI MIGUEL ANGEL

- GAYOL MARIA LUCILA (Coord)

- TASAT JOSE ALEJANDRO

- RICOEUR PAUL

- MOLINA Y VEDIA DELFINA

- EBERHARDT MARIA LAURA

- GREEN ERTHUR

- CAMARA MARIO

- LINDEPERG SYLVIE

- CAMPO JAVIER Y OTROS

- CHARAUDEAU PATRICK

- VOLTAIRE

- COSTA MARGARITA

- ALCARAZ ALBERTO DANIEL

- PRESAS MARIO (Coordinador)

- PEREZ MARIANA ALICIA

- FRADKIN R.

- GARAvAGLIA J.C.

- PELUFFO ANA

- GORDILLO GASTON

- BERTRANOU

- PALACIO

- SERRANO

- CERDA RUEDA ALEJANDRO

- EJARQUE AIDA

- CORTINA RUBEN Y OTROS

- ALVAREZ AVILA CAROLINA

- BOMPADRE

- JOSE

- MARCHESINO CESAR

- MENDES-FLOHR PAUL

- WORMS FREDERIC

- LORENZANO CARLOS

- ESEVERRI MAXIMO

- BERGSON HENRY

- ARONSON PERLA

- WEISZ EDUARDO

- TARDE GABRIEL

- MORALES SUSANA

- SAPAG LUIS FELIPE

- ERBIG JEFFREY ALAN

- MARTINEZ MENDOZA ROLANDO

- WILLIAMS FERNANDO

- LORENZ CHRIS

- BRAGONI BEATRIZ

- MATA SARA

- CUEVA AGUSTIN

- JAUREGUI CLAUDIA

- TWAITES REY MABEL

- LOPEZ ANDREA

- BANON DAVID

- MAIZ CLAUDIO

- FERNANDEZ BRAVO ALVARO

- BARANGER DENIS

- CHESTERTON G.K

- ROBERTINI CAMILLO

- LIPSITZ MARIO

- PAMPILLO GLORIA Y OTROS

- CRUZ MANUEL

- LOPEZ ERNESTO

- MARTINEZ BOOM ALBERTO

- BUSTAMANTE VISMARA JOSE

- GOMEZ ADRIANA

- SCHELER MAX

- FEUERBACH LUDWIN

- GRECO MARIA BEATRIZ

- ABELES MARC

- OTERO HERNAN

- ECHAVARREN ROBERTO

- CAO HORACION Y OTROS

- HERZL THEODOR

- MASES ENRIQUE HUGO

- MASCARO ALYSSON LEANDRO

- LENIN VLADIMIR

- VILAS CARLOS y otros

- FERNANDEZ ARTURO (Comp)

- JESSOP BOB

- CASTELLANI ANA

- MENDEZ LAURA

- FERNANDEZ ARTURO

- SENEN GONZALEZ CECILIA

- BISET EMMANUEL

- COSTA DARC

- CAZES CAMARERO PEDRO

- PUNTEL LORENZ

- FERNANDEZ FRAILE MARIA Y OTRAS

- BUCHRUKER CHRISTIAN Y OTROS

- BUEDO PAOLA

- ZUPANCIC ALENKA

- ZAVADIVKER NICOLAS (Comp)

- BARRA RUATA ABELARDO

- WEBER MAX

- RICOEUR. PAUL

- HALPERN GERARDO

- SAVILLE TROIKE MURIEL

- NORES MILAGROS

- ABAL MEDINA JUAN MANUEL

- KROTSCH PEDRO

- BOYARIN DANIEL

- GATICA MONICA

- BANZATO GUILLERMO

- BLANCO GRACIELA

- PERREN JOAQUIN

- DAGOSTINO VALERIA

- CHRISTOFANELLI BARRENHA NATALIA

- CARR DAVID

- BAQUES LORENA

- MUÑOZ MARISA

- TALAK ANA MARIA

- CRAGNOLINI MONICA

- NEOCLEOUS MARK

- RINESSI EDUARDO

- SOPRANO GERMAN

- CONTENTE CLAUDIA

- BORDA LIBERTAD

- ALVAREZ GANDOLFI FEDERICO

- ESCOLA MARCELO Y OTROS

- MASTROMAURO LEONARDO

- GRAHAM CAROL

- PETTINATO STEFFANO

- ALVARADO MARIANA (Editora)

- MASSON LAURA

- POMMIER ERIC

- HENRY MICHEL

- INVERSO HERNAN

- MERLEAU-PONTY MAURICE

- CAMPAGNE FABIAN

- KLEIN IRENE

- WHITE HAYDEN

- SETH MICHAEL

- VELIZ MARIANO

- EAGLETON TERRY

- ASSOUN PAUL-LAURENT

- TASSARA MABEL

- BUGALLO ALICIA IRENE

- MEYER MICHAEL

- MUÑOZ ADRIANA

- CONTARDI ALDANA

- FEDOROVSKY JOHANNA

- WEITZ MORRIS

- CARCAMO AGUAD RODRIGO (Editor)

- ALVAREZ RICARDO

- ALVAREZ RICARDO (compilador)

- HUNZIKER PAULA

- MARTYNIUK CLAUDIO E

- BERGALLI ROBERTO

- CAROZZI SILVANA

- VEGA. JOSE LUIS

- GARCIA LINERA ALVARO

- HALPERIN DONGHI TULIO

- MANCUSO GILDA Y OTROS

- GAYOL SANDRA

- MADERO MARTA

- COLOMBANI MARIA CECILIA

- HERRERO FABIAN

- MILANO ADRIANA

- ACREE WILLIAM

- BENASAYAG MIGUEL

- SIRCZUK MATIAS

- ALABARCES PABLO

- MURZI DIEGO

- GONZALEZ CANOSA MORA

- HERNANDEZ VALERIA SVAMPA MARISTELLA

- CHIARA MAGDALENA

- JORNET CARLOS

- REPETTO FABIAN

- DI VIRGILIO MARIA MERCEDES

- PEREZ FERNANDO

- ANKERSMIT FRANK

- APEL. KARL-OTTO

- HILB CLAUDIA

- LANDAU MATIAS

- SCHMIT ROBERTO

- WASSERMAN MARTIN

- HEMMING CLARE

- DEL NOCE AUGUSTO

- JANNUZZI GIOVANNI

- SARREAL JULIA

- SERENI CRISTINA ANDREA

- HALPERIN DONGUI TULIO

- DEVES MAGALI ANDREA

- FRANDKIN RAUL

- DI MEGLIO GABRIEL

- KATZ JORGE

- OSZLAK OSCAR

- SARAVIA FEDERICO

- ESCOBAR JUAN

- ANNUNZIATA ROCIO

- EISSA SERGIO

- GORGAL LEANDRO

- TEDESCHI KARINA

- GARRIGA ZUCAL JOSE

- RODRIGUEZ ALEJANDRO DAMIAN

- BIRMINGHAM PEG

- TOZZI VERONICA

- BENTIVOGLIO JULIO

- HEIDEGGER

- THIBODEAU MARTIN

- PELCZYNSKI ZBIGNIEW

- ALBIZU EDGARDO

- GARCIA VAZQUEZ CRISTINA

- SAVARINO LUCA

- ALLEMANN BEDA

- VATTIMO GIANNI

- GIARDINA MONICA

- BUTIERREZ LUIS FERNANDO

- DE BEISTEGUI MIGUEL

- LEVINSKY ROXANA

- DEL VALLE LAURA

- SALOMON TARQUINI CLAUDIA Y OTROS

- DE LA BARRERA EDUARDO

- BONVILLANI CAROLINA

- BOIDO GUILLERMO

- FLICHMAN EDUARDO

- BRAUER DANIEL

- BANDIERI SUSANA

- SVAMPA M.LUCILA

- BRAUER DANIEL (Editor)

- GARZON ROGE. MARIANA

- BARRIERA DARIO

- LACAPRA DOMINIQUE

- CHALK FRANK

- JONASSOHN KURT

- BEVERNAGE BERBER

- CERNADAS JORGE

- LVOVICH DANIEL

- CUTILLO IRENE

- DEOTTE JEAN-LOUIS

- SCHARAGRODSKY PABLO (Compilador)

- LOVECRAFT HOWARD

- SCHULMANN KARL

- KANT IMMANUEL

- KRENAK AILTON

- SOTELO LAURA

- BORNER JUTTA Y OTROS

- ACHA OMAR Y OTROS

- GATTI GABRIEL

- BRADLEY HARRIET

- ARFUCH LEONOR

- GHIO JOSE MARIA

- RENAULT ALAIN

- CHAVOLLA ARTURO

- ITURRIZA MARIANA

- PELAZAS MYRIAM

- WORTMAN ANA

- ACHA. OMAR

- VALLEJO MAURO

- BERNAND CARMEN

- TORTEROLA EMILIANO

- PUENTES STELLA

- GUITELMAN PAULA

- CARBALLO CRISTINA

- BORELLO JOSE

- GABRIEL YOGUEL

- TRANSPARENCY INTERNACIONAL

- IADEVITO PAULA

- ROZENWURCEL GUILLERMO

- BEZCHINSKY GABRIEL

- DELFINI MARCELO

- DUBBINI DANIELA

- DI LISCIA MARIA

- PINTO JULIO

- LLENDODERROZAS ELSA

- KAGARLITSKY BORIS

- GALLO ADRIANA

- GENDE CARLOS EMILIO

- CALETTI SERGIO

- CUCATTO ANDREA

- FREIDENBERG JUDITH

- SCHARAGRODSKY PABLO (COORD)

- KAHAN EMMANUEL (Comp)

- GIL GERMAN

- MONEDERO JUAN CARLOS

- DIAZ MARCELA LILIANA

- NANCY JEAN LUC Y OTROS

- VALLEJO GUSTAVO

- VAN DER DOOREN SEBASTIAN

- SAINTOUT FLORENCIA

- SMITH JULIA

- OTROS

- BENDIT RENE

- MIRANDA ANA

- MARTINES MARIA

- VILLA ALICIA

- SEOANE VIVIANA

- DE TITTO RICARDO

- FRADKIN RAUL

- FRADERA JOSEPH

- BROUGERE GILLES

- DRUEK CAROLINA

- CUASNICU RICARDO FRANKLIN

- PALACIO JUAN MANUEL

- CANDIOTI MAGDALENA

- CASTILLO JORGE

- BRUNET FRANCOIS

- BARASH JEFFREY ANDREW

- ESPOSITO ROBERTO

- DOTTORI ARIEL

- SAID EDUARDO

- STAVRAKAKIS YANNIS

- BISSO ELENA

- VERGALITO ESTEBAN

- GARCIA FERRARI MERCEDES

- CHAVES PALACIOS JULIAN

- FERRECCIO VANINA

- SALOMON TARQUINI CLAUDIA

- DRAY WILLIAM

- FLYNN BERNARD

- PRESTIFILIPPO AGUSTIN

- PALACIOS VICTOR

- GOLDMAN NOEMI (Ed)

- TRASTOY BEATRIZ

- ZAYAS DE LIMA PERLA

- CABRERA. DELFINA

- RINESI EDUARDO

- NARDACCHIONE GABRIEL

- DREIZIK PABLO

- FRASCHINI MARIANO

- GARCIA SANTIAGO

- IDEZ ARIEL DARIO

- TORRE CLAUDIA

- BONATO ROLANDO JAVIER

- PORTELLI ALESSANDRO

- FERNANDEZ VEGA JOSE

- GUTIERREZ EDGARDO

- KAMBOUCHNER DENIS

- MONJARDET DOMINIQUE

- CAGGIANO SERGIO

- MATALLANA ANDREA

- DEL CUETO CARLA

- MAEX KARL

- FUNKENSTEIN AMOS

- BERNSTEIN RICHARD

- LEVINE KAREN

- MELFI LUCAS

- CEVA MARIANA

- JAUREGUI ANIBAL

- SAUTU RUTH Y OTROS

- CAMPI ALESSANDRO

- HIRSCH MARIANNE

- RENAULT EMMANUEL

- PETRUCELLI ARIEL

- EXPOSITO; JULIA

- MUNCK RONALDO

- ADAMOVSKY EZEQUIEL

- LUDUEÑA ROMANDINI FABIAN

- BINETTI MARIA JOSE

- BILLI; NOELIA

- LAMBRUSCHINI PATRICIA

- KALBERG STEPHEN

- GODOY ANALIA

- DELPONTE CARLOS VICENTE

- NARODOWSKY MARIANO

- DE LA PEZA MARIA DEL CARMEN (Coord)

- HUYSSEN ANDREAS

- BRANSBOIN HERNAN

- LILLO GEORGE

- MAURIZIO ROXANA

- SCHOLEM GERSHOM

- COHEN HERMANN

- MUÑOZ FELIX

- RODRIGUEZ LARRETA JUAN

- FOULJKES MARIA MARTA

- WELZER HARALD

- MOLLER SABINE

- GINDIN IRENE

- BENITO KARINA

- PERREN JOAQUIN

- JELIN ELIZABETH

- BADARO MAXIMO

- BIROLO PABLO

- CAMINADA LUCIA

- SANCHEZ BIOSCA VICENTE

- PALTI ELIAS JOSE

- LOPEZ ALBERTO

- GINZBURG CARLO

- BAYLEY

- RANDAZZO FLORENCIO

- SIMONDON GILBERT

- ESCOLAR MARCELO

- SALCEDO JAVIER

- OTERO ROCIO

- PAVESI PABLO

- MARTIN JOSE PABLO

- VILLANUEVA ERNESTO

- MASSETTI ASTOR

- CASTELLI MARIA PAULA Y OTROS

- VECCHIONI SABRINA

- SOCOLOW SUSAN

- GUY DONNA

- BARRIO CATALINA

- AGUERO JUAN OMAR

- MARTYUNIUK CLAUDIO

- ZIZEK SLAVOJ

- MAIZ RAMON

- GEORGIEFF GUILLERMINA

- SMITH ANTHONY D.

- DANTO ARTHUR

- PARENTE DIEGO

- CRELIER ANDRES

- BOULGOURDJIAN NELIDA ELENA

- PALACIO MARTA (Editora)

- BRAMAJO EZEQUIEL

- CONWAY DANIEL

- SANTILLI DANIEL (Compilador)

- MENDOZA JOSE MARIA FELIPE

- MAGRINI ANA LUCIA

- CALVO ERNESTO

- BLONDIAUX LOIC

- MAZZOLA ROXANA

- GRECO CARLOS

- CRESPO DIANA

- SHAPIN STEVEN

- SOFSKY WOLFGANG

- SOTO FACU

- NIEBUHR JORGE

- CARMAN CAROLINA

- CORONATO FERNANDO

- BOIXADOS ROXANA

- FARBERMAN JUDITH

- ROTGER DANIELA

- ORELLANA VANESA CIVILA

- CAMPARI GABRIELA

- SALVATORE RICARDO

- ARES DARIO

- DE SOUSA SANTOS BOAVENTURA

- APEL KARL-OTTO

- ROSSI FEDERICO

- ABAL MEDINA JUAN

- LORETI DAMIAN

- RODRIGUEZ MARINO PAULA

- MUDROVCIC MARIA INES

- PRISLEI LETICIA

- CASTELLANO HUGO

- CICERON MARCO TULIO

- CORONA NESTOR

- TASAT JOSE (Coordinador)

- ARFUCH LEONOR (COMPILADORA)

- HERMOSA ANDUJAR ANTONIO

- WOLTON DOMINIQUE

- ARROYO GUSTAVO

- MATIENZO TERESITA

- BARTOLUCCI MONICA

- GIDDENS ANTHONY

- SIETECASE REYNALDO (Comp)

- CARRIZO GABRIEL

- SONNA VALERIA

- DONATO OSCAR MAURICIO

- LORANDI ANA MARIA

- ERREGUERENA FABIO

- ARGUMEDO ALCIRA

- MARESCA JUAN SILVIO

- PASQUINO GIANFRANCO

- ESPOSITO GUILLERMINA

- GRIECO VIVIANA

- REINER ROBERT

- GARCIA RAGGIO ANA MARIA

- SANTARCANGELO JUAN

- FAL JUAN

- ISUANI FERNANDO

- CORBETTA JUAN CARLOS

- PIANA RICARDO

- GRIMBERG LEV LUIS

- CAO HORACIO

- SORIA CLAUDIA

- CORTES ROCCA PAOLA

- DIELEKE EDGARDO

- NEJAMKIS LUCILA

- SURIANO JUAN

- MARQUINA MONICA

- MAZZOLA CARLOS

- WEBER MAX.

- WEBER ANDREA

- SERRA PASQUALE

- ARUJ ROBERTO

- ATTIMONELLI CLAUDIA

- MANZO SILVIA

- WAKSMAN VERA

- SZTAJNRAJBER DARIO

- SZTAJNSRAJBER DARIO

- SEL SUSANA O OTROS

- PACHECO MARCELO

- HOFMAN VANINA

- DELFINO KRAFT FLORA

- FRASER NANCY

- PAOLICCHI LEANDRO

- CATANZARO GISELA

- MAQUIAVELO NICOLAS

- PIERBATTISTI DAMIAN

- PETRAS. JAMES

- VELTMEYER HENRY

- ALVARO DANIEL

- APREA GUSTAVO

- BELVEDERE CARLOS

- ANDRENACCI LUCIANO

- NAISHTAT FRANCISCO

- SCRIBANO ADRIAN

- CANELO PAULA

- AGUILA. GABRIELA

- ALONSO LUCIANO

- CAMPAGNE FABIAN ALEJANDRO

- COHEN GERARD ALLAN

- MORAN JULIO CESAR

- LEFORT.CLAUDE

- VITENTI LIVIA

- SHAW MARTIN

- BENSUSAN GERARD

- FEINMANN JOSE PABLO

- VERNIK ESTEBAN

- RODRIGUEZ LARRETA HORACIO

- CARAM MARIA CINTIA

- CABRERA NICOLAS

- ADELL NICOLAS

- POURCHER YVES

- BOTTO ANDREA

- MATTA ANDRES

- MONTERO BRESSAN JERONIMO

- EHRICK CHRISTINE

- RUBY CHRISTIAN

- STRASSER CARLOS

- FASSIN DIDIER

- SANTILLI DANIEL

- SCHAMBER PABLO

- SUAREZ FRANCISCO

- KESSLER GABRIEL

- SVAMPA MARISTELLA

- DONADIO MARCELA

- SEL SUSANA

- PEREZ FERNANDEZ SILVIA

- KAHAN EMMANUEL

- MESA PABLO EDGARDO

- FOUCAULT MICHEL

- DE CHARRAS DIEGO

- MARION JEAN LUC

- SAIN MARCELO FABIAN

- CONTRERAS CLAUDIO

- PEREZ ADRIAN (Compiladores)

- KIERNAN BEN

- DURKHEIM EMILE

- DE VINCENZI RODOLFO

- BARBERIS GIORGIO

- MARTIN. JOSE

- CAMARGO RICARDO

- NIEL LUIS

- LACAPRA DOMINICK

- FERNANDEZ PEYCHAUX DIEGO

- BERARDI FRANCO "BIFO"

- PIZARRO CRISTINA

- CATENAZZI ANDREA Y OTROS

- GONZALEZ ESTELA

- BORRELLI MARCELO (Director)

- DELFINO LUCAS

- TROTSKY LEON

- BIDASECA KARINA

- GABRIEL SILVIA

- TULA MOLINA FERNANDO

- TULCHIN JOSEPH

- BENITEZ MANAUT RAUL

- DIAMINT RUT

- MORRESI SERGIO

- VOMMARO GABIEL

- BOTTO MERCEDES

- PORTELLI MARIA BELEN

- KOHL ALEJANDRO

- PETRACCI MONICA (Coord)

- MORO JAVIER

- SFEZ LUCIEN

- FUNES PATRICIA

- MAGRI LUCIO

- PADILLA LOPEZ JOSE

- ROME NATALIA

- APEL KARL OTTO

- ABAL MEDINA PAULA Y OTROS

- PEREZ DIANA

- DIAZ ESTHER

- MARIATEGUI JOSE CARLOS

- JAMESON FREDRIC

- SOUTO CARNEVARO VICTORIA

- BESSONE MAGALI

- ANUNZIATA ROCIO

- CORTINA RUBEN

- ARCE HUGO

- ESPINAL PEREZ CRUZ ELENA

- CACCOPARDO CRISTINA

- FLEISNER PAULA

- LUCERO GUADALUPE

- MARTINES MARGARITA

- MARX. KARL

- WEISZ EDUARDO (Comp)

- PITTALUGA ROBERTO

- LIAUDAT SANTIAGO

- KLINGER F.M

- MODONESI MASSIMO

- MICELI SERGIO

- CAPPONI MARIA

- LUCHESSI DE OLASO SILVIA

- MARCOS GRACIELA

- DIAZ MARIA

- NESTROY JOHANN

- JOHNSON LYMAN

- TABERNISE-MORALES

- FEENBERG ANDREW

- BIZBERGE ANA

- BALSAS MARIA SOLEDAD

- CAIMI MARIO

- CABRERA DANIEL Y OTROS

- SZONDI PETER

- SANMARTINO JORGE

- SCHMITT CARL

- BADIOU ALAN

- MURACA MATIAS Y OTROS

- FEIERSTEIN DANIEL (Compilador)

- KAUFMANN CAROLINA

- GARCE ADOLFO

- UÑA GERARDO

- PODLUBNE ADRIANA

- RAFART GABRIEL

- WASSERMAN FABIO

- CAMPI MERCEDES

- LEIRAS MARCELO

- SCHUSTER FEDERICO; NAISHTAT FRANCISCO

- HAIDAR VICTORIA

- DALPONTE FEDERICO

- ESTRADA ANDREA

- GRASSI ESTELA

- HINTZE SUSANA

- MARTIREN JUAN LUIS

- IAZZETTA OSVALDO

- STABILI MARIA

- FORCINITO KARINA

- BASUALDO VICTORIA

- AISENSTEIN ANGELA

- PASCUCCI CLAUDIO DANIEL

- BATTICUORE GRACIELA

- HAYDEN WHITE

- KEJVAL LARISA

- VILKER; SHILA

- GOLDBERG ALEJANDRO

- FINOCCHIARO ALEJANDRO

- RISE CLAUDIA Y OTROS

- SANCHEZ LEANDRO

- GOMEZ FEDERICO

- SCATIZZA PABLO

- FEITLOWITZ MARGUERITE

- NUÑEZ MARIA VICTORIA

- ABDALLAH ANGELICA

- MARTIN MERCEDES

- RUFFOLO FLAVIO

- PIMENTA LOBATO JOSEFINA

- REBON JULIAN

- BARTH FREDERICK Y OTROS

- HORA ROY

- LOSADA LEANDRO

- SAGUIR JULIO

- PERIES GABRIEL

- FELDMAN HERNAN

- HUTCHEON LINDA

- MEGLIOLI MAURICIO

- ORTIZ RENATO

- FRIEDEMANN SERGIO

- CASCONE RICARDO

- ROFMAN ADRIANA Y OTROS

- CARBAJAL LORENA

- RODRIGUEZ LAURA GRACIELA

- RINESI EDUARDO; SOPRANO GERMAN

- BROWNE SIR THOMAS

- QUINTAR AIDA; CALELLO TOMAS.

- POZZI PABLO

- MORO TOMAS

- QUINTEROS GERARDO

- VEZUB JULIO ESTEBAN

- KOLLAR MARTA ETHEL

- CORBETTA JUAN CARLOS PIANA RICARDO

- ZUSMAN PERLA

- LOIS CARLA

- ALCOFF LINDA MARTIN

- WIEVIORKA MICHEL

- DEVALLE VERONICA

- DI MEGLIO GABRIEL

- RUBINSTEIN JUAN CARLOS

- FERREYRA LEANDRO

- MIRETTI JEREMIAS

- DI SANZA SILVIA

- LOPEZ DIANA

- VARIOS AUTORES

- BUBER MARTIN

- VIRASORO MONICA

- Sin categorizar

- Filosofía

- Política

- Ciencias Sociales

- Discurso y sociedad

- Historia

- Ciencias sociales y humanísticas

- Historia Argentina

- Antropología

- Economía

- Educación

- Historia Latinoamericana

- Filosofía antigua

- Democracia

- Arte

- Derecho

- Sociedad

- Sociología

- Pensamiento contemporáneo

- Ciencias Políticas

- Policiales

- Literatura

- Literatura Argentina

- Narrativa Argentina

- Sociedad e Historia

- Biotecnología

- Desarrollo

- Cine

- Estudios culturales

- Estudios sobre genocidio

- Estudios policiales

- Ciencias Exactas

- Ecología

- Epistemología

- Psicología

- Humanidades

- Religión

- Estudios

- Comunicación

- Ciencia y tecnología

- Cultura

- Ensayos

- Pensamiento

- Comunicación y medios

- Historia Sudamericana

- Medios de Comunicación

- Antropología Criminal

- Administración y empresas

- Feminismo

- Ciencia

- Arte y estética

- Talleres

- Ciencias de la educación

- Educación física

- Pedagogía

- Estudios de Género

- Comunicación y estudios culturales

- Educación Sociedad e Historia

- Prometeo Bicentenario

- Democracia partidos y elecciones

- La matriz del pensamiento

- Pensar lo político

- Pensamiento político contemporáneo

- Historia Extramuros

- Cultura física y sociedad

- El mundo del trabajo

- Economía y Empresa

- Psicoanálisis

- Clásicos del pensamiento

- Pensamiento crítico latinoamericano

- Miradas antropológicas

- Estudios y reflexiones

- Pensamiento Político Italiano

- Estudios Literarios

- Derechos Humanos

- Dictadura

- Filosofía Política

- Administración Pública

- Doctrinas económicas

- Historia y Estudios

- Movimientos sindicales

- Inmigración

- Textos de enseñanza universitaria

- Teoría literaria

- Fenomenología

- Teoría de la Historia

- Ensayo Político

- Sociología de la Cultura

- Historia y teoría

- Imagen & historia

- Pasados presentes

- Cuadernos Universitarios

- Historia política Argentina

- Ciencias de la Comunicación

- Comunicación social

- Partidos políticos

- Política Ambiental

- Política Social

- Geopolítica

- Historia Política

- Teorías Políticas

- Sociología Política

- Fuerzas Armadas

- Defensa del Consumidor

- Redes de Información

- Seguridad Pública

- Crítica Literaria

- Relaciones Internacionales

- América Latina

- Ciencias de la Salud

- Salud

- Medicina

- Salud Pública

- Semiótica

- Movimiento sindical

- Demografía

- Filosofía Griega

- Teatro

- Textos de enseñanza

- Participación ciudadana

- Derecho Laboral

- Economía Argentina

- Economía social

- Autobiografía

- Narrativa

- Inmigración y emigración

- Violencia

- Edad Media

- Historia Española

- Informática

- Literatura latinoamericana

- Pueblos Originarios

- Interés General

- la cultura popular

- RITA SEGATO

- PINEDA G. ESTHER

- GARCIA LINERA ALVARO

- libros

- Arte y estética

- Ciencias del imaginario

- Pensamiento del Brasil en español

- Carlos Francisco Bauer

- Scott Straus

- VINTHAGEN STELLAN

- ROLLET SYLVIE

- DORAN ROBERT

- ALTERMAN ALINE

- MORIN EDGAR

- FRIEDLANDER SAUL

- Vigliarolo Francesco

- BESSONE MAGALI

- ODONNELL GUILLERMO

- Envío Gratis

- Djenderedjian Julio

- Parolo Maria Paula

- Fandos Cecilia

- Guzman Tomas

- Olguin Patricia

- Ratto Silvia

- Frega Ana

- Paz Gustavo

- Serulnikov Sergio

- Areces Nidia

- Macias Flavia

- Gomez Fernando

- Macchi Virginia

- Trimboli Javier

- Piglia Ricardo

- Whigham Thomas

- Rabinovich Alejandro

- Peres Costa Wilma

- Etchechurry-Barrera Mario

- Telesca Ignacio

- Rosemberg Julia

- Moraes Maria Ines

- Marichal Carlos

- Pro Juan

- Osorio Helen

- Tortolero Villaseñor Alejandro

- SERULNIKOV SERGIO

- Amat Dolores

- Burdman Javier

- Martínez Olguín Juan José

- PANDEMIA

- MELAMED ANALIA

- PACK DE GENERO

- GUARIGLIA OSVALDO

- Mario Orospe Hernández

- Lucía Brienza

- Horacio González

- Ulises Bosia

- Juan Grabois

- Manolo E. Vela Castañeda

- ZEIFER BARBARA

- Colección ROSTROS

- JEMIO ANA SOFIA

- MARIELA PELLER

- Colección de Pensamiento Político Italiano

- SANDRA CARLI

- Valeria Llobet

- Marina Farinetti

- Inés Yujnovsky

- Marina Farinetti

- VIRGINIA ZELADA

- Arnaldo Delgado González

- Vladimir Safatle

- George Chauncey

- Gerardo L. Munck

- Martín Tanaka

- Berenice Corti

- Bastien Cany

- Genero

- Danú Gontijo

- Colección Historias Mínimas (Co-edición con EL COLEGIO DE MÉXICO)

- Alejandro Jasinski

- Erika Denise Edwards

- Brasil

- Gisela Pereyra Doval

- UNA CRITICA

- SOFIA VASALLO

- Marcelino Viera

- Víctor Pegoraro

- Elizabeth Padilla

-

AUTORES

- Dora Barrancos

- BOMPADRE-JOSE

- Dreher Jochen

- CALELLO TOMAS

- QUINTAR AIDA

- APREA GUSTAVO

- HERNANDEZ VALERIA

- JOBARD FABIEN

- Manuela Lavinas Picq

- Santiago Salvador Vega Milone

- BESSONE MAGALI

- BESSONE, MAGALI

- D ANTONIO DEBORA

- PITA VALERIA

- PITA VALERIA

- D ANTONIO DEBORA

- GUEROULT MARTIAL

- GUIÑAZU MARIA CLELIA

- PADMORE GEORGE

- CARBALLO CRISTINA TERESA

- CARBALLO CRISTINA TERESA

- NATALIA CHRISTOFOLETTI BARRENHA

- María Lucía Gayol

- DUEK CAROLINA

- FOULKES MARIA MARTA

- GALFIONE MARIA VERONICA

- Mónica Inés Bartolucci

- Benjamin Moffitt

- Michael Saward

- María Marta García Negroni

- Oscar Traversa

- Gastón Cingolani

- María Elena Bitonte

- LORENZANO CESAR

- ODONNELL GUILLERMO

- CARBALLO CRISTINA TERESA

- Benjamin Moffitt

- DUEK CAROLINA

- MARTINEZ MARGARITA

- Fernando José Ferrari

- Pablo Yankelevich

- Luis Roniger

- Gerardo Caetano

- Ariel Pennisi

- Pedro Goldfarb

- Florencia Pacífico

- DANIEL ANTONIO CABRAL MARQUES

- Francesco Filippi

- Marxismos contemporáneos

- Alfonso García Vela

- Rodrigo Pascual

- Javier Waiman

- Giorgio Agamben

- Wendy Brown

- Kristin Ross

- Paulina L. Alberto

- Gandolfi, Federico Álvarez

- Nicolás Poppe

- Wendy Brown

- William Callison

- Zachary Manfredi

- Colección Umbrales

- Christoph Ernst

- Jens Schröter

- Camila Mozzini-Alister

- Nick Dyer-Witheford

- Atle Mikkola Kjøsen

- James Steinhoff

- Walter D. Mignolo

- Vitor Izecksohn

- Oscar Oszlak

- Esther Pineda G

- Verónica Montecinos

- Nueva Historia de las Mujeres en la Argentina

- Domingo Cura Grassi

- Sergio Bufano

- POESÍA

- Ondina Pena Pereira

- Eduardo S. Mutchinick

- Ekaitz Cancela

- KARIN GRAMMATICO

- María Celina Fares

- Juan Francisco Martínez Peria

- Guillermo ODonnell

- NUEVA HISTORIA DE LAS MUJERES VOL. 4

- Matthew Brown

- Pablo Ariel Scharagrodsky

- Karina Felitti

- Mariana Palumbo

- Hernán Camarero

- Eduardo G. Belsunce

- Antonio Hermosa Andújar

- Pablo E. Pavesi

- Alejandro Bialakowsky

- Sun Tzu

- Silvia D. Maeso

- Beatriz Borovich

- Washington Cardozo

- Eduardo Sartelli

- Víctor Palacios

- LIBROGRATIS

- Martín Mangiantini

- Natalie Zemon Davis

- Biblioteca Emmanuel Taub

- Miriam Pereyra

- Miriam Pereyra

- Carlos M. Lisoni

- LESLIE A. FIEDLER

- Iván Pinto Veas

- Joaquín Rodríguez Cordeu

- Libro con descuento

- Pensamiento crítico

- Roberto Saenz

- Facundo Giuliano

- Hacer Pedadogía

- Nicos Poulantzas

- Biblioteca Guillermo Odonnell

- Philippe C. Schmitter

- Priscila Delgado de Carvalho

- Ana Natalucci

- Nicolás M. Somma

- Heide Goettner-Abendroth

- Heide Goettner-Abendroth

- Tânia Mara Campos de Almeida

- Tânia Mara Campos de Almeida

- Adrián Piva

- Mariana Giaretto

- Gabriela Saidon

- Prensa

- BLOG

- Alicia Tomé

- Miguel Alfonso Bouhaben

- NUEVA HISTORIA INTELECTUAL

- Sandra Kuntz Ficker

- CUPONAAIHMEG

- Giftcards

- Nicolas M. Somma

- Libro 3 cuotas

- Libro 3 cuotas

- Greg Grandin

- Eliana Persky

- Javier Campo

- Virginia Mellado

- Juan Martín Galeano

- Esteban Magnani

- Edemilson Paraná

- Hernán Borisonik

- Marco Mallamaci

- Santiago Joaquín Insausti

- Lucila Nejamkis

- Natalia Gavazzo

- Hanna Limulja

- Boris Fausto

- Mario Sznajder

- Abel Gilbert

- Martin Seel

- Roger N. Lancaster

- César R. Torres

- Muertes, funerales, biografías póstumas

- Enrique H. Loubiere

- Yago Franco

- Rubén Chababo

- Manuel Fonseca

- Raymond B. Craib

- Gabriela Mitidieri

- Fernando Matías González Clevers

- Ariel H. Colombo

- Erica Navarro

- 10 libros para

- Martín D’Alessandro

- Gabriela Ippolito-O’Donnell

Cuando pueda vuelvo / Cristina, un espectaculo politico

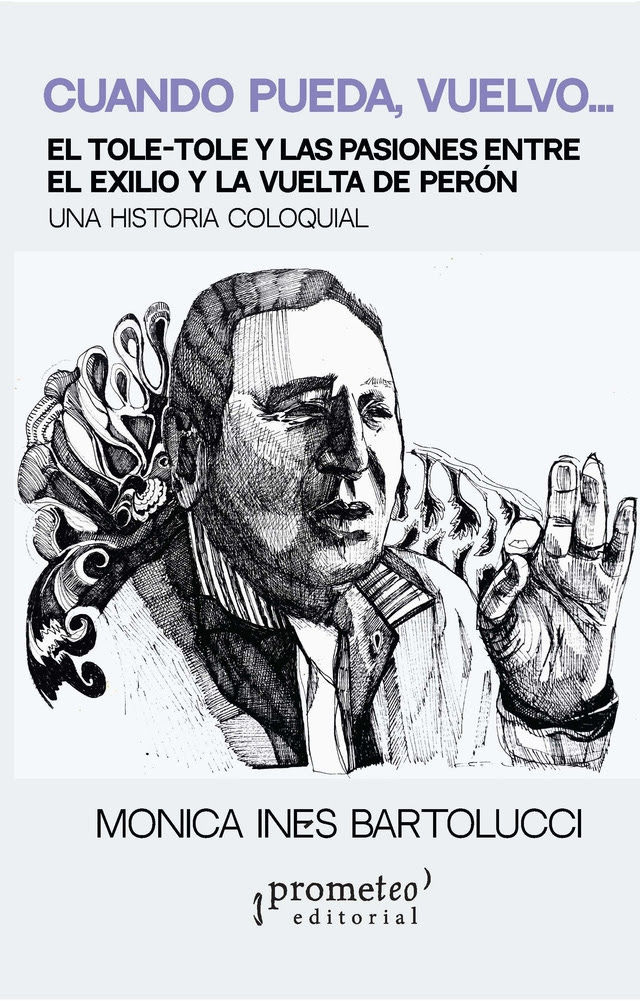

Cuando pueda vuelvo…El tole-tole y las pasiones entre el exilio y la vuelta de Perón

Una y otra vez, desde hace ya unos años y con todo el fervor otra vez esta semana, la comparación entre el acusado lawfare y la proscripción de Juan Domingo Perón está a la orden del día. Habría cambiado el actor decisivo que opera como institución política y se defiende como siendo otra cosa; del partido militar como espada de Damocles que pendía sobre todo proyecto político que desafiara los intereses de sectores dominantes, habríamos llegado al acaso más prolijo y sostenible partido judicial, como representante de cierta clase que determina quién sí y quien no puede oficiar de jugados

Sí, el golpe militar de 1955 fue un mazazo en la nuca de la cultura política argentina. Mirándolo con nuestro espejito retrovisor, nos animamos a decir que fue un trauma, es decir, que hubo un antes y un después. Justito en la mitad del siglo a los militares antiperonistas se les dio por disfrazarse de réferis, y como si la política fuera un partido de fútbol, los tipos sacaban tarjeta roja a los que no querían. Golpes de Estado que definían “vos jugas, vos esperá en el banco, vos afuera”

Esto que dice Mónica Bartolucci bajo la retórica del trauma atiende a algo que señala también Tulio Halperín Donghi; en Argentino hubo desde 1955 una guerra civil larvada. En su libro, Cuando pueda vuelvo, se trata de desarrollar justamente, en un tono irónico y tragicómico, los eventos de esa ridícula danza sin música que fueron los 18 años de la resistencia. Aramburu decidió, a través del decreto 4161, que Perón y el peronismo habían desaparecido. Después de todo, para eso tenía el poder, para dictaminar la realidad. El decreto decía que se prohibía la utilización de imágenes, símbolos y expresiones significativas que se refirieran al peronismo en cualquiera de sus formas. Perón estaría inhabilitado de participar electoralmente e incluso de pisar el país. Ni sus fotos ni su nombre debían ser mostrados ni publicados. Perón había decidido en primera instancia fusilar a quienes habían conspirado contra él, cambiando de opinión finalmente; otros terminarían de dar este paso funesto. La Revolución Libertadora fue desde entonces, la “Revolución Fusiladora”.

Pero si Bartolucci tiene que usar la comedia como marco conceptual para poder hablar de este trauma; la repetición de este evento tal vez tenga esta por ser tal este carácter intrínseco. Algo del cambio en el carácter de este partido proscriptor, que ya no es militar, más las enormes transformaciones sociales que la gente ha sufrido en los supuestos treinta años gloriosos, hacen que el fallo que prohíbe de por vida a Cristina Fernandez de Kirchner presentarse a elecciones, más allá del paralelismo que se pueda hacer, sea radicalmente distinto. No hay bombardeo, ni fusilamientos, alcanza ahora –y pareciera que así seguirá– con operaciones mediáticas. Y la propia ex presidenta parece manejarse en esos términos; el martes, cuando una multitud esperaba ansiosa que saliera a saludarla desde su balcón, recién a las 21:50 lo hizo, 10 minutos antes de que empezara el partido de la selección argentina de fútbol, acaso una coincidencia, acaso un olfato televisivo inoxidable. Gastón Cingolani y Mariano Fernández dicen sin miedo en el título de su libro Cristina, un espectáculo político. Y no dejan de señalar: tanto ella como la televisión son objetos del pasado, han cedido su centralidad. Podríamos pensar en cuán categórica es esta afirmación, no obstante. El impacto mediático del fallo sigue siendo innegable; incluso en redes sociales el tema es tendencia, y también es medible el hecho de que hasta en ellas hay una gran tendencia a confiar en las noticias o recortes que vienen de la televisión.

La presente hora no tiene de nuevo más que su rabiosa actualidad; por lo demás, son viejas pulsiones, modos y recursos de la Argentina, América Latina y el mundo en general. Lejos de llevar a cualquier frustración, deberíamos celebrar que estudiar la historia es más que nunca útil para comprender el presente, y que, mucho más que en otras horas aciagas, acceder a un libro de esta índole no tiene para uno riesgo alguno.

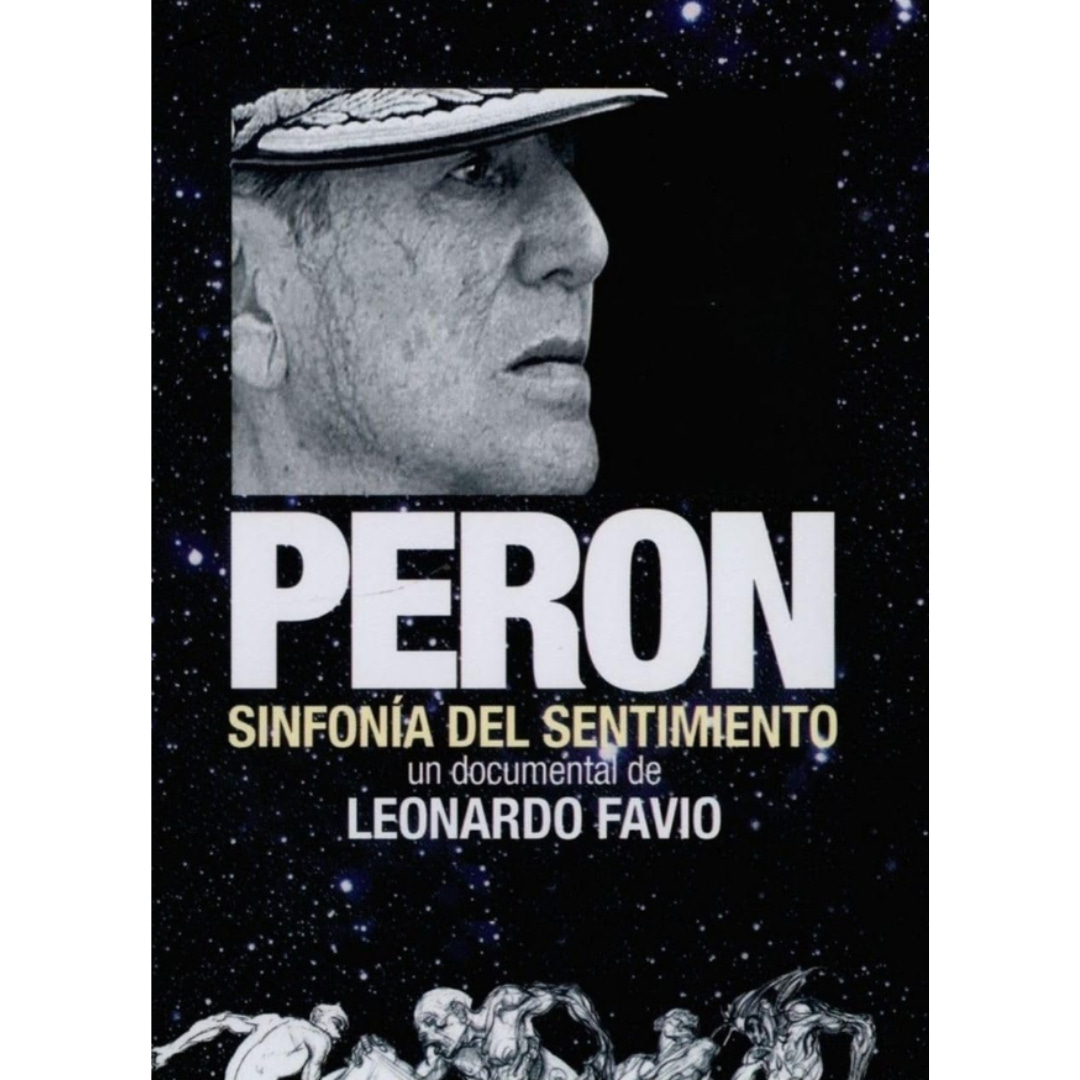

Perón, sinfonía del sentimiento (1999) / de Leonardo Favio

Perón, sinfonía del sentimiento es una película documental de 1999, dirigida por Leonardo Favio, sobre la historia del peronismo. La película está dedicada a la memoria del expresidente Héctor J. Cámpora, del cantante Hugo del Carril, del pintor Ricardo Carpani y del escritor y periodista Rodolfo Walsh, así como "a los trabajadores, a los estudiantes, al Grupo Cine Liberación: Fernando Solanas, Gerardo Vallejo y Octavio Getino".

El film está organizado en dos partes, de trece bloques cada una. Comienza en 1916, con la elección de Hipólito Yrigoyen en la Argentina, la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa. Luego la película trata en detalle el crecimiento político de Juan D. Perón como Secretario de Trabajo y Vicepresidente dentro del gobierno militar conocido como Revolución del 43 y sobre todo sus dos gobiernos como presidente (1946-1952 y 1952-1955). La primera parte termina cuando Eva Duarte de Perón renuncia a la vicepresidencia en 1951, en medio de fuertes presiones militares. La segunda parte comienza con los últimos años del segundo gobierno de Perón y su violento derrocamiento en 1955. Luego se refiere a sus años de exilio en España, las luchas sociales en Argentina para conseguir el regreso y la legalidad del peronismo, finalizando con la re-elección de Perón como presidente en 1973, poco antes de morir.

Favio interviene el material con el que trabaja, realiza una operación poética sobre las imágenes. No queda atado a lo testimonial, sino que se permite bucear dentro de la imagen, ralentarla, seleccionar qué quiere que ella muestre. Las combina con la música, organiza la expresión plástica de la sinfonía.

No es la primera vez que Favio habla del peronismo en términos religiosos; alguna vez llegó a comparar a Eva con Cristo y a Perón con Dios. El resultado, más que una película, es un acto de fe y, como tal, tiene la primera virtud de confrontar a su público con sus propias creencias y, por extensión, con su conducta en función de las mismas según el grado de protagonismo que le haya reservado la historia. Sería una simpleza asegurar que su película «peroniza». Lo que produce, a la larga, son fenómenos íntimos mucho más complejos y difíciles de lograr: instala la necesidad de creer en algo, así como Favio cree en el peronismo; o, por lo menos, el deseo de empezar a procesar una mirada propia sobrela historia argentina reciente, de buscar una síntesis personal apartando toda la hojarasca de rencores, de prejuicios y de contradicciones engendradas por la figura de Perón.

La estrategia de propaganda del peronismo (entre 1946 y 1955) fue diseñada desde la Subsecretaría de Prensa y Difusión, y tuvo uno de sus puntos de apoyo en la gráfica, mediante la producción y la amplia circulación de impresos, afiches, libros de texto, revistas, etc. El modo de apelación de esta gráfica se apoyaba no solo en la transmisión de contenidos sino también en la manera de exponerlos. El peronismo elaboró una imaginería visual distintiva, una iconografía que, basada hasta cierto punto en la apropiación y en la resignificación de elementos preexistentes, fue adecuándose a un nuevo contexto político y social.

Por eso, lo peor que puede decirse de la película de Favio es que su apelación a la memoria no es aquí un movimiento destinado a dilucidar el pasado y a penetrar las razones ocultas de certezas y de ambigüedades, sino, en todo caso, el retorno a un territorio conocido. No se recuerda para transformarse sino para reconocerse, para corroborar la identidad. Favio habla directamente de lo que significa ser peronista en un aluvión de imágenes que comparte una poética común con sus films de ficción. Lo que Favio documenta no es ni la figura de Perón ni la historia del peronismo sino la experiencia vital, primaria y colectiva de ser peronista. No es un film «de propaganda», porque no quiere concientizar sino celebrar.

Fragmento de “Las patas en la fuente” / de Leónidas Lamborghini

Cuando los elementos adictos

tomaron las fábricas

La Prensa

se descompuso

en varios editoriales

qué es

ese olor a mierda?

Es el miedo es el miedo

y hay que leer

entre líneas

entonces el Buen Idiota

balbuceó su verdad

“aquí

los únicos privilegiados

son los privilegiados"

balbuceó

pero hay cretinos

siniestros

me dictó

la cabeza

pero qué

qué dice la gente

joven

Nada podrá más

que la decisión

y el coraje

Newsletter

Más información

Datos de contacto

- (+54.11) 4862.6794 / 4864.3297

- Pringles 521 CABA

- [email protected]